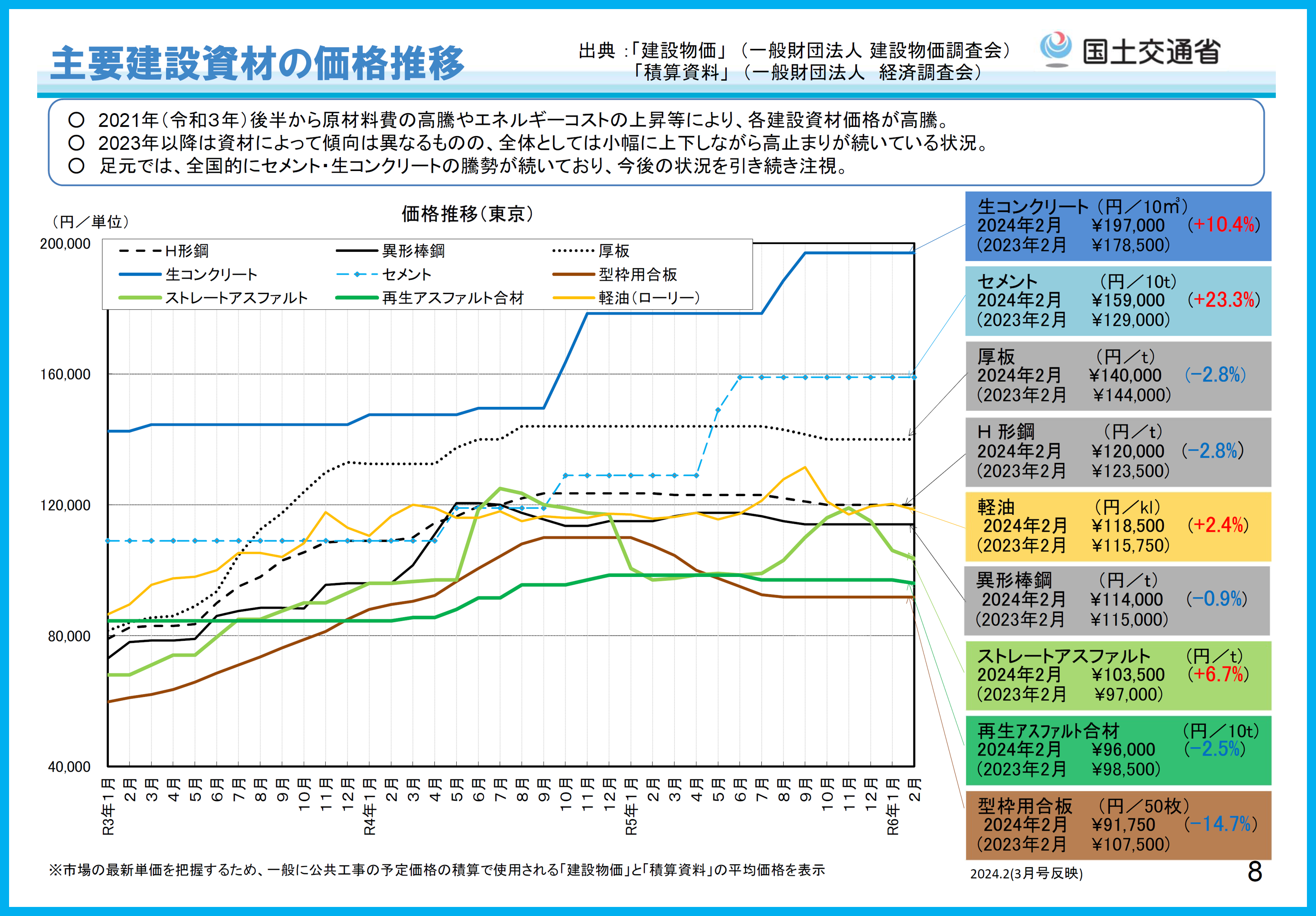

近年、不動産投資家の頭を悩ませてきた建築資材の高騰。一部資材の価格の高騰は落ち着いてきているものの高止まりの状態、そして円安やエネルギー価格の高騰は依然として続いています。さらに、建設業や物流業をめぐる2024年問題・2025年問題はより深刻な状況となっています。

この記事では、建築資材・建築費高騰の現状や今後の動向について解説します。

ポイント

- 建築資材の高騰は、円安やウッドショックなど主に8つの要因がある

- 一部の資材価格は落ち着いてきたものの、高止まりしており今後も資材高騰は続く見込み

- 建設業と物流業の「2024年問題」「2025年問題」は、資材高騰以上に建築費高騰の大きな要因となっている

- 不動産投資をする際は、補助金を活用した新築や中古物件購入が有効

建築資材の高騰8つの要因

ウッドショックやウクライナ情勢などの影響を受け、建築資材が高騰しています。建築資材が高騰している要因は、主に次の8つです。

- ウッドショック

- アイアンショック

- ウクライナ情勢

- 半導体不足

- 円安

- ガソリン代・電気代(光熱費)の高騰

- コンテナ料金上昇

- 労務費の高騰

それぞれの内容について、解説していきます。

ウッドショック

建築資材高騰の要因の1つが、ウッドショックです。ウッドショックとは木材が不足し、木材価格が高騰している現象をいいます。

新型コロナウイルスの蔓延による在宅勤務の増加と低金利政策の影響で、アメリカでは住宅建築の需要が高まりました。その後、中国でも、経済回復に伴い木材の需要が増加するなど、世界的に建築用木材の需要が増えたことにより、日本に木材が入らなくなり、木材価格が高騰しました。

出典:国土交通省 中央建設業審議会(令和5年4月18日開催)配付資料 最近の建設業を巡る状況について

戸建て住宅の着工数の減少などからピーク時と比較すると木材価格は下落しているものの、ウッドショック前の水準にはなっておらず、引き続き高止まりと言える状態が続くものと思われます。

参考:経済産業省 新型コロナがもたらす供給制約;ウッドショックの影響

アイアンショック

資材高騰の2つ目の理由が、アイアンショックです。新型コロナウイルスの影響で鉄の需要が減り価格は一時落ち込みましたが、ウッドショックと同じ理由で住宅需要の高まりや経済の回復傾向を受け、鉄の需要も急増しました。そのため鉄の供給が追いつかず、価格が急騰している現象がアイアンショックです。

建築における鉄の需要は幅広く、住宅だけではありません。ビルや工場などの多くの建築に利用されるため、建築資材の価格に与える影響は大きいといえます。

中国バブル崩壊の影響などによりピーク時より落ち着いてきているものの、円安もありウッドショックと同様に高止まりの傾向です。

ウクライナ情勢

2022年2月に始まった、ロシアによるウクライナ侵攻も建築資材高騰に大きな影響を与えています。ロシアは木材や天然ガスなどの、世界有数の輸出国です。日本もロシアから資材を輸入しており、製材にしめるロシアからの輸入量は16.0%と少なくありません。

建築資材をロシアからの輸入に頼らざるを得ない状況の中で、ロシアは侵攻により各国から経済制裁を受けました。これに反発したロシアは、日本を含む非友好国への輸出の制限を行いました。ロシアからの輸入が減少するだけでなく、世界的な木材不足が発生し他の生産地の木材価格も上昇しています。

新型コロナウイルスによって起きたウッドショックも重なり、ロシアによるウクライナ侵攻が木材をはじめとした建築資材の高騰要因となっています。

半導体不足

半導体が不足していることも、建築資材高騰の要因です。半導体と建築資材は一見関係ないように見えるかもしれませんが、半導体は多くの製品に使われています。エアコンや給湯器、床暖房など住宅設備にも半導体が必要であり、価格高騰の要因といえるでしょう。

半導体が不足している理由は、アメリカと中国の貿易摩擦です。2019年にアメリカは中国に対して経済制裁を行い、中国製の半導体の輸入量が大幅に減少しました。さらに新型コロナウイルスによる生活様式の変化により、ノートパソコンやテレビなどの重要が高まりました。

そのため日本に限らず世界的に半導体が不足しており、価格が上昇しています。コロナ禍で経済の見通しが立てにくく、半導体メーカーが増産に足踏みしたことも要因の1つといえるでしょう。

参考:METI Journal 半導体って何?~知っておきたい経済の基礎知識

円安

為替が歴史的な円安に推移していることも、建築資材高騰に影響しています。2024年には、一時1ドル161円台となり37年ぶりの大幅な円安を記録したことも話題となりました。円安になれば輸入品の価格が上昇するため、建築資材の多くを輸入している日本への影響も大きいでしょう。

林野庁の発表では、令和5年度の建築用材の自給率は55.3%とされています。建築に使用する資材の約半分を輸入しており、円安による影響は大きく、建築資材高騰の要因となっています。

参考:NHK 円相場 一時1ドル161円90銭台に 約37年半ぶりの円安水準更新

林野庁 「令和5年木材需給表」の公表について

ガソリン代・電気代(光熱費)の高騰

原油価格の高騰によるガソリン代や電気代の値上がりも建築資材高騰の要因といえるでしょう。建物の建築には資材の製造や輸送、現場の重機など、さまざまな場面で多くのエネルギーが必要です。そのためガソリン代や電気代は、建築資材の価格に大きな影響を与える要因となります。

光熱費の上昇は、私たちの生活に影響を及ぼすのと同様に、企業運営にも影響します。こうした影響が資材単価にも転嫁され、さらに資材高騰につながっています。

コンテナ料金上昇

コンテナ料金が上昇していることも、建築資材高騰の要因といえるでしょう。新型コロナウイルスの蔓延により、多くの方がステイホームを行いました。その一方でネット通販などの取引が活性化し、物流の需要が高まりました。

物流需要の増加により物流に必要不可欠なコンテナ料金も上昇し、建築資材を輸入するための運輸費が上がっていることにより、資材そのものの価格も影響を受けています。

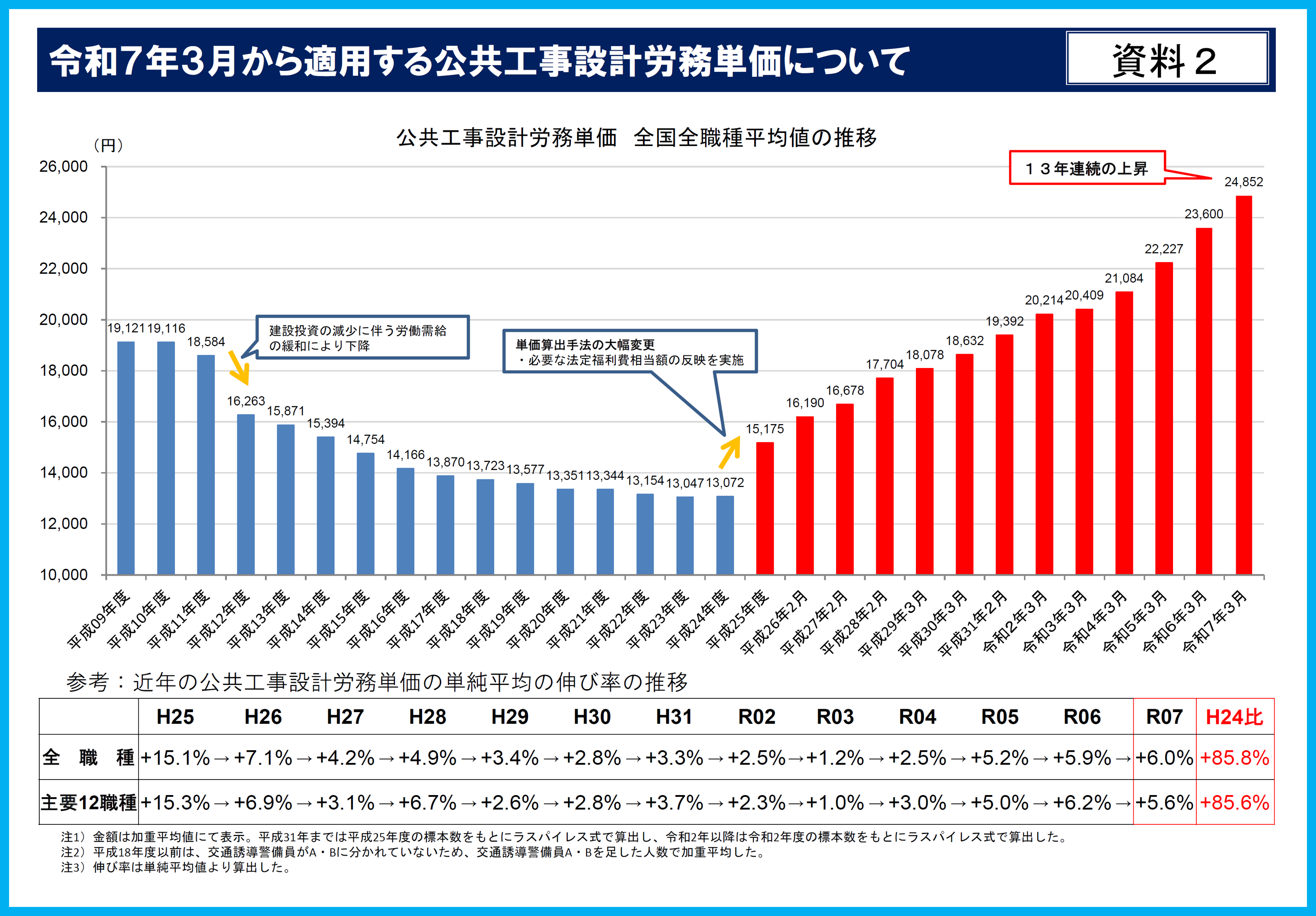

労務費の高騰

これらの世界情勢の影響に加えて、日本では、人材不足による労務費高騰の影響もあります。後の章で詳しく説明しますが、建築業界では職人不足がかねてから大きな課題となっており、労務単価は年々増えています。人材不足による労務費の上昇が、建築費高騰の要因の1つとなっています。

出典:国土交通省 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について

建築費の推移

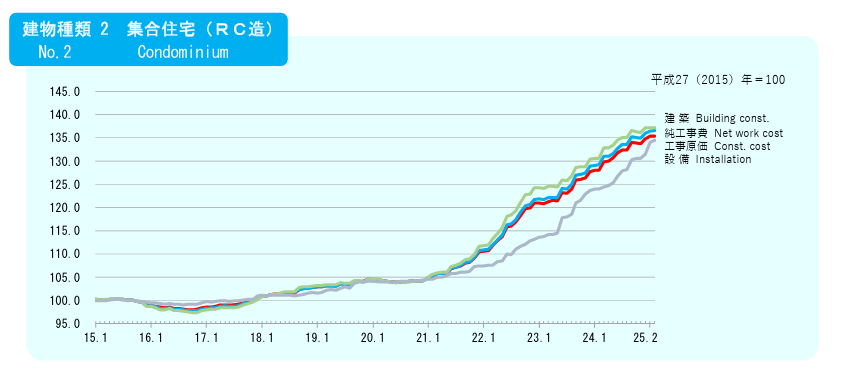

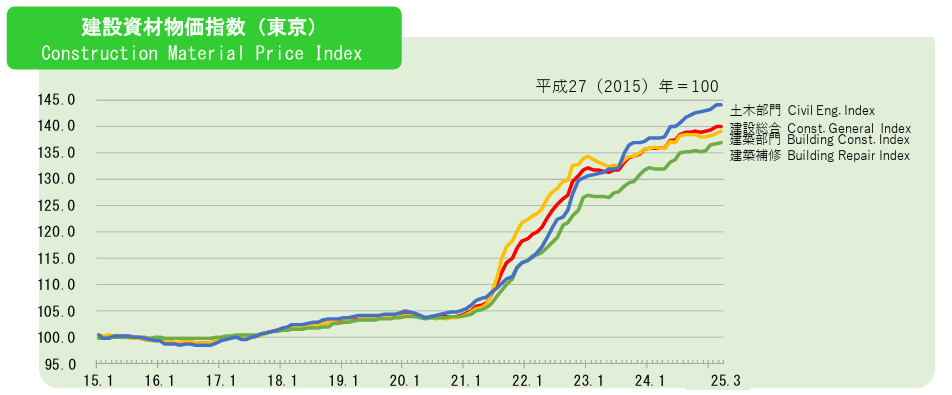

一般財団法人建設物価調査会によると、2015年を100とした場合の建築指数と建設資材物価指数において、集合住宅(RC造)の建築費で約35%増、建築資材物価指数が約40%増加しています。

また、建築費も建築資材も2015年以降ゆるやかな上昇傾向でしたが、2021年頃から急激に上昇したことが分かります。

出典:一般財団法人建設物価調査会 建設物価 建築費指数®

出典:一般財団法人建設物価調査会 建設物価 建設資材物価指数®

いつまで続く?今後の動向

建築費の高騰は、今後も続くことが予想されます。建築資材高騰の要因である、ウッドショックや半導体不足、円安やウクライナ情勢などは、すぐに解決できるわけではありません。また、多くの要因が複合的に絡んで建築資材が高騰しているため、1つの要因が解消しても価格へは影響しにくいでしょう。

仮にすべての問題が解消したとしても、すぐに市況に変化が現れるわけではありません。また円安や原油価格などは経済的な要因で常に価格が動くため、一時的に解消したとしても安心できません。このように多くの要因が原因で価格が高騰しているため、今後も高騰が続くでしょう。

建設業の2024年問題/2025年問題

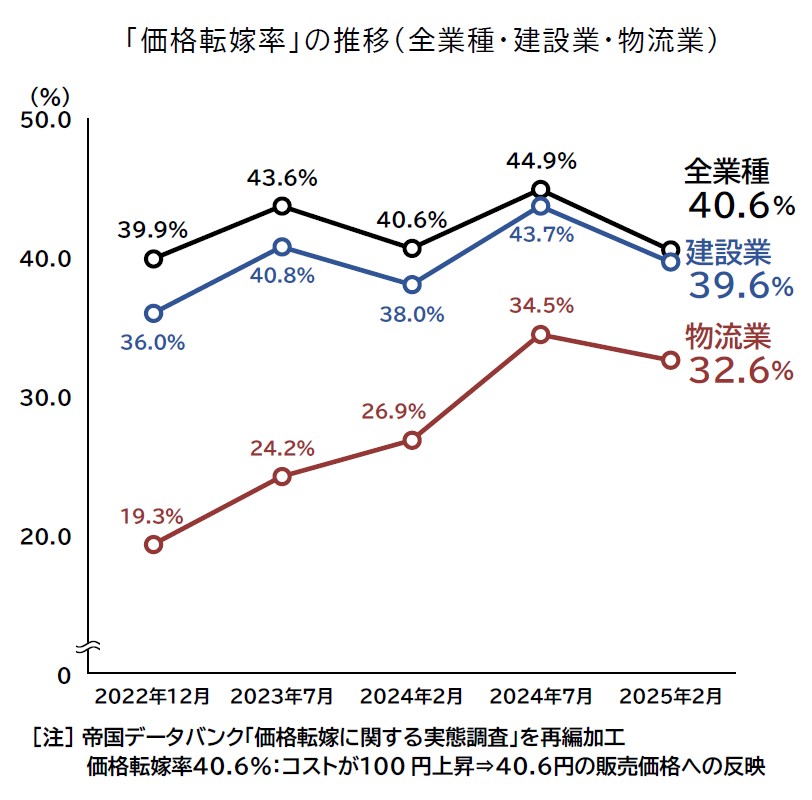

建築費の高騰にさらに影響を与えているのが、建設業における2024年問題と2025年問題です。

2024年問題とは、2024年4月1日から建設業に時間外労働の上限が適用されたことをいいます。残業規制が適用されることで人材が不足し、人件費が上昇しています。

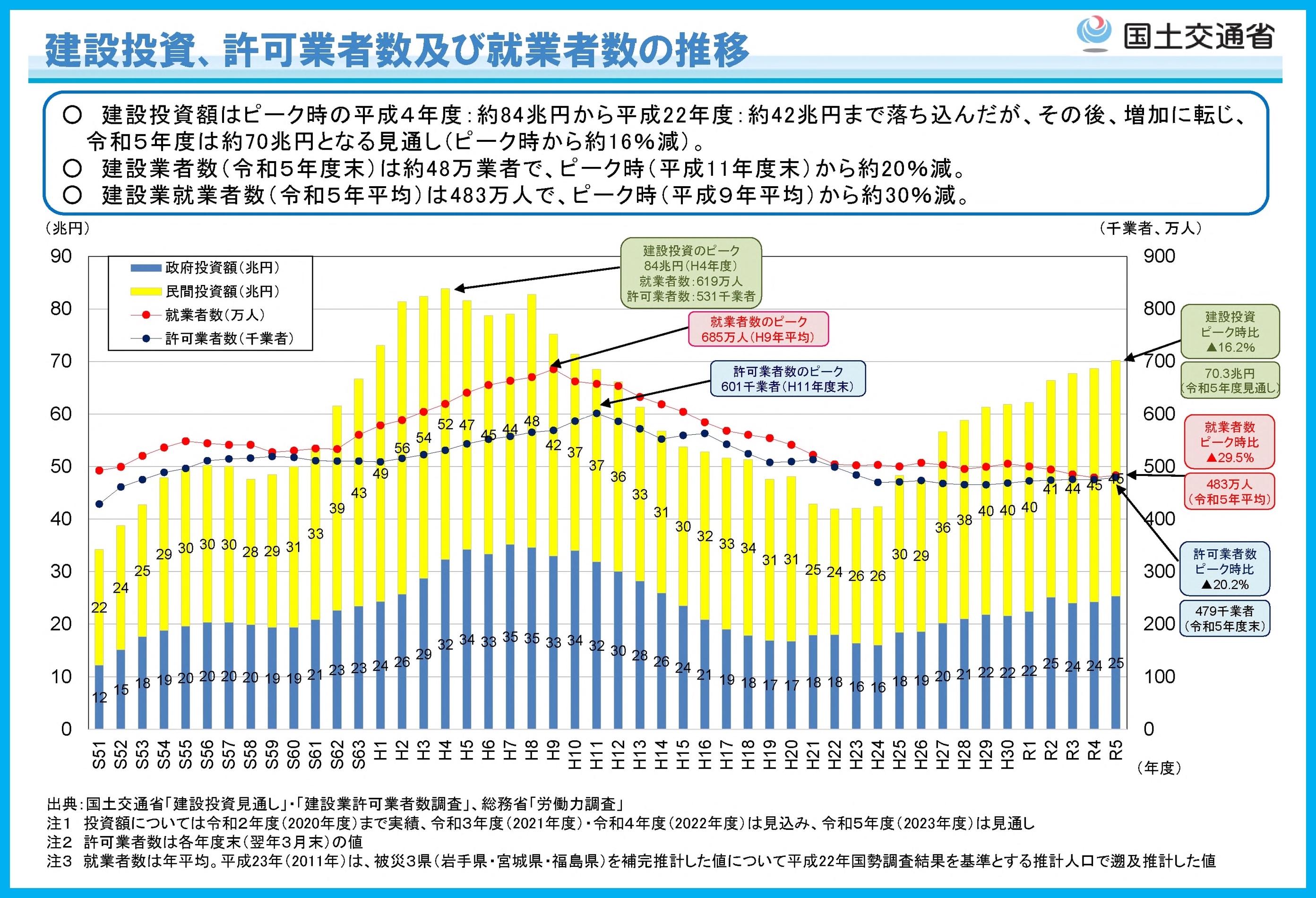

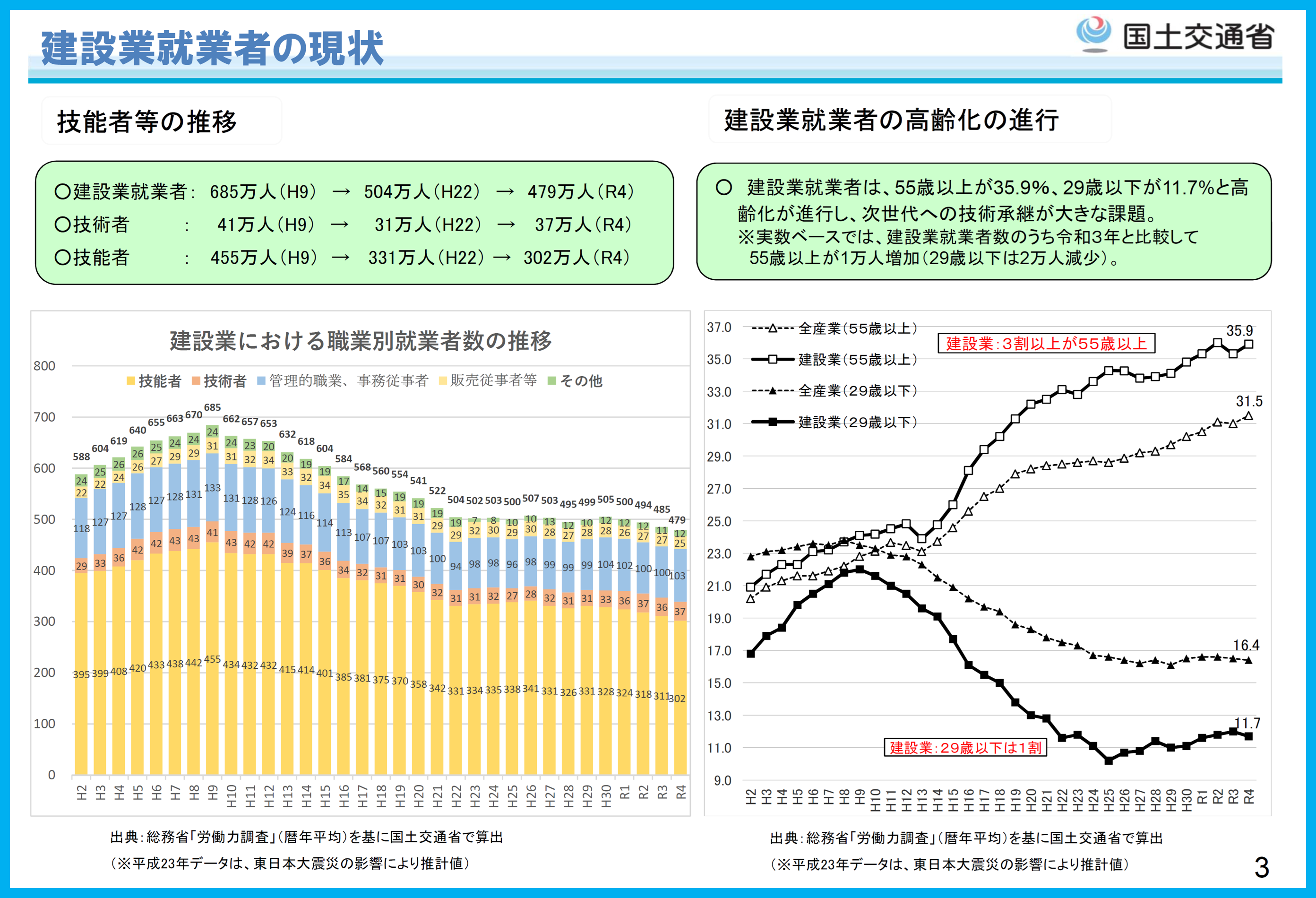

さらに、高齢化による人材不足が問題となっています。2025年問題とは団塊の世代(1947~1949年生まれ)が全員75歳以上となり大量の退職者が発生することによる人手不足が予測されている問題です。特に建設業では、就業者数が1999年のピーク時から約21%減少しており、就業者の3割以上が55歳以上、30歳未満が1割強しかおらず、深刻な問題となっています。

建築費には資材価格だけでなく、人件費も含まれます。今後は、建築資材の高騰以上に、建設作業員の人件費高騰が予想されるでしょう。

出典:国土交通省 第25回基本問題小委員会 配付資料 資料1建設業を巡る現状と課題

2024年の倒産企業は11年ぶりに1万件を超えました。建設業は1,924件で前年比13.6%増となっており、3年連続で前年を上回っています。さらに建設業では人件費高騰や求人難など「人手不足」による倒産は過去最多を記録し、業種別でも建設業が全体の3割ともっとも多くなっています。年々着工数は減少しているにもかかわらず、労働者の確保は年々難しくなっており、人材確保をする上で今後さらに価格転嫁への動きにつながっていくことが予測できます。

出典:帝国データバンク 人手不足倒産の動向調査(2024年度)

参考:日本経済新聞 建設業2024年問題

帝国データバンク 人手不足倒産の動向調査(2024年度)

株式会社東京商工リサーチ 2024年(令和6年)の全国企業倒産10,006件

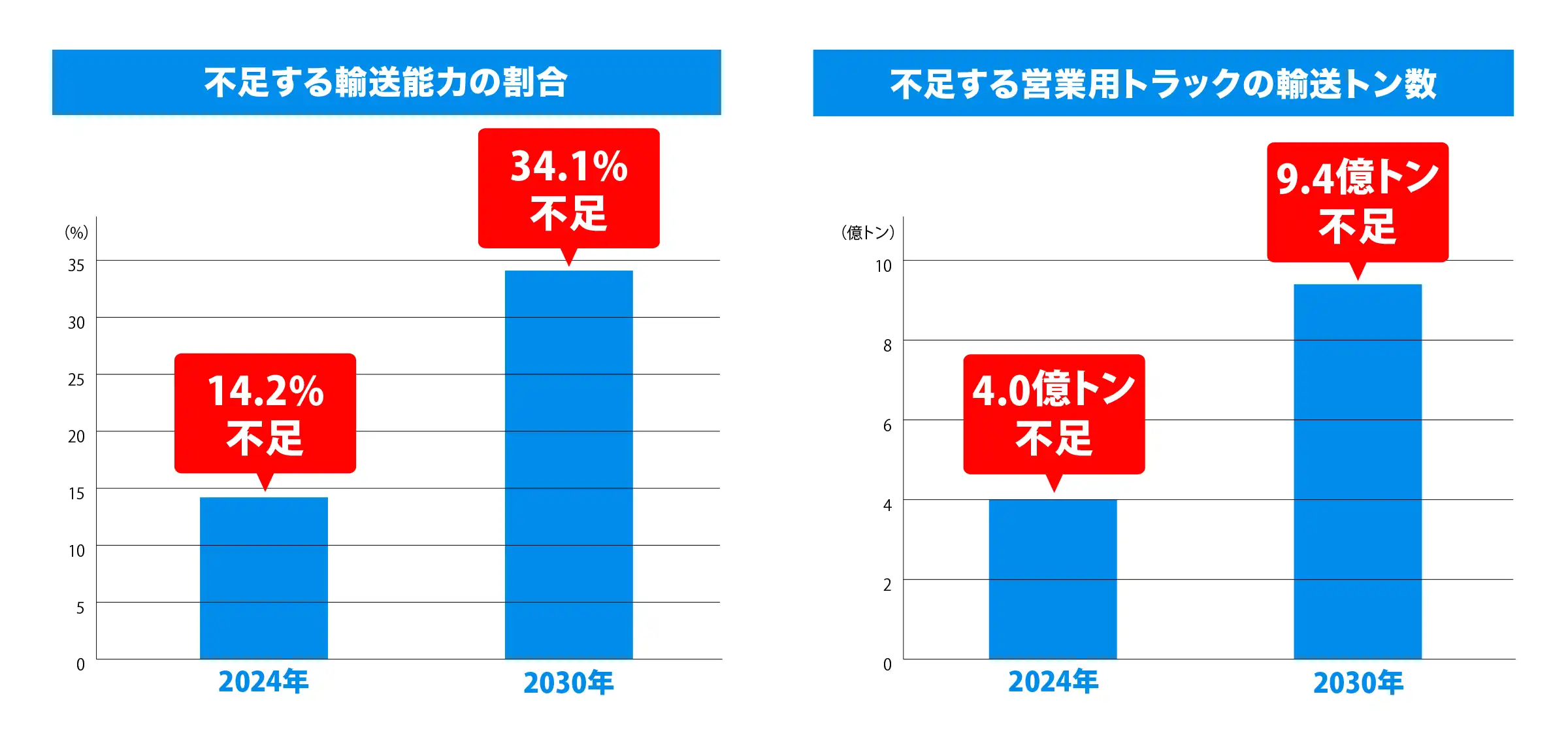

物流の2024年問題/2025年問題

2024年問題の影響は建設業だけではありません。

建設業と同様に、2024年4月からトラックドライバーに時間外労働の上限が適用されています。労働時間の短縮により輸送能力が不足し、ものが運べなくなる可能性が懸念されており、これは物流の2024年問題といわれています。

2024年3月には、国土交通省がトラックの標準的運賃を8%引き上げる告示を行い、2024年6月から施行されています。また、物流業界でも高齢者の退職に伴いドライバー不足が問題となっています。物流業界では、こうした人材不足に加え、EC市場の拡大等により宅配便の取り扱い件数の増加も引き続き課題となっており、人材不足がさらに深刻となっています。

そして、物流業でも建設業と同様に、人手不足倒産の発生が高水準で発生しており、建設業に次いで高い数字となっています。

建設業、物流業ではともに人材確保が大きな課題となり、それに伴い人件費も高騰が予想され、それらは建築費へと転嫁されることとなります。建設現場における原価上昇はもちろん工期遅延などの影響が懸念されています。

出典:公益社団法人全日本トラック協会 知っていますか?物流の2024年問題

参考:国土交通省 新たなトラックの標準的運賃を告示しました~運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を新たに加算~

帝国データバンク 人手不足倒産の動向調査(2024年度)

株式会社東京商工リサーチ 2024年(令和6年)の全国企業倒産10,006件

2050年カーボンニュートラル実現に向けた「温室効果ガス46%減」

2024年4月から、建築物の省エネ性能表示制度が始まりました。これは、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度で、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者は省エネ性能ラベルの表示が努力義務となります。

日本は現在、2050年温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルの実現と2030年度温室効果ガス46%削減を目指すことを表明しています。住宅・建築物はCO2排出量全体の約3分の1を占めることから、住宅・建築物のエネルギー消費・CO2排出の削減が求められており、この制度は目標達成に向けた動きの1つです。

省エネ性能表示は努力義務ではあるものの、大手ハウスメーカーではZEHを標準化する動きがあるなど、今後省エネ性能の低い住宅は淘汰され、より省エネ性能の高い住宅が求められる流れが加速する可能性は十分にあります。たとえば家庭用エアコンは新たな省エネ基準を満たしていない場合2027年以降製造ができなくなり、新基準に対応したエアコンを購入せざるを得ません。このように、今後省エネ性能の高い住宅の建築に向け、省エネ基準を満たした断熱やエアコン、給湯器などの商材を採用するようになると、建物のグレードアップに伴い建築価格もあわせて上がることになるでしょう。

参考:国土交通省 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

環境省 脱炭素ポータル

全国賃貸住宅新聞 投資用ZEH物件の開発加速

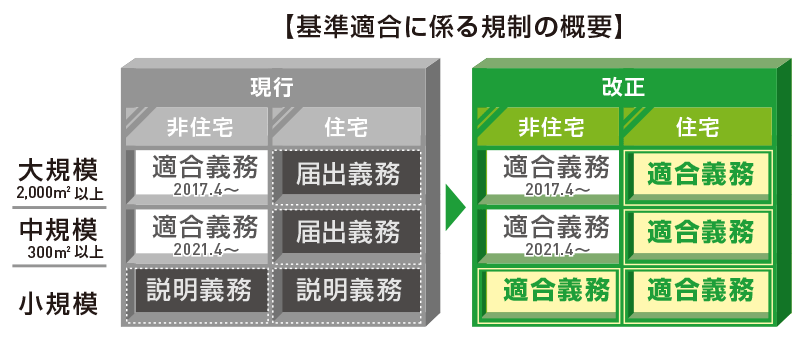

2025年4月建築物省エネ法・建築基準法改正

建築物省エネ法・建築基準法が改正され、2025年4月1日以降の着工分より、省エネ基準適合義務の対象拡大や4号特例の縮小が適用されます。すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられたり、特例として免除されていた確認申請の審査の範囲が拡大されます。

これにより、工期の長期化や省エネ仕様への対応などのため建築費に大きく影響してくると考えられます。

出典:国土交通省 【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について

不動産投資物件への対応策

建築資材の高騰は、不動産投資の効率を悪くします。対応策としては中古物件を購入したり、リフォームを活用したりする方法があります。また省エネなどの補助金を活用するのも、よい方法でしょう。それぞれの対応策について、紹介していきます。

中古物件を購入する

建築資材の高騰は、とくに新築物件に大きな影響があります。しかし、中古物件であれば、新築物件ほどは資材高騰の影響を受けない場合が多いでしょう。

中古物件は、未完成物件の新築と異なり、完成した物件を実際に見て選べます。また、すでに入居者が入っているため、これまでの稼働実績がわかる点もメリットでしょう。満室稼働している物件であれば、新築物件と比較して収入を受け取るタイミングも早いです。

しかし、中古物件は新築物件と比較して、修繕費用などが高くかかり、築年数によっては大規模な修繕工事が必要になる場合もあります。そのため中古物件の購入には、物件を見極めることができる経験が重要です。場合によっては、不動産会社などプロの意見も聞いて、慎重に検討する必要があるでしょう。

リフォーム・リノベーションする

すでに不動産投資を行っている場合、新たに物件を購入するのではなく、既存物件をリフォーム・リノベーションする方法もあります。リフォームして物件のデザインや性能などを高めることで、入居者の賃料を上げられれば投資の効率も高まるでしょう。

しかし、リフォーム・リノベーションが建築資材高騰の影響をまったく受けないわけではありません。リフォームの内容によっては建築資材も多く必要になるため、価格に影響が出る場合もあるでしょう。リフォームを行う場合は、費用対効果を意識することが大切です。

リフォームによってどれくらい賃料が上げられるか、空室を埋められるかをしっかりと検証することが重要です。

あわせて読みたい

省エネ対応物件の補助金を活用する

アパートなどの投資用不動産を新築する際には、補助金を活用することで費用を抑えられます。省エネ性能などの基準を満たすことで、国や自治体から補助金を受け取れる制度は多数あります。

このような補助金を活用することで、新築やリフォームに関するコストを削減できます。ここで紹介している補助金は一部であり、各自治体などが独自の制度を行っています。制度の内容を理解してうまく活用することで、建築資材高騰の影響を和らげられるでしょう。

東京ゼロエミ住宅

補助金制度の中でも注目されているのが、東京ゼロエミ住宅助成事業です。ゼロエミとは「ゼロエミッション」の略です。エミッションは「排出物・放出物」という意味であり、二酸化炭素や温室効果ガスなどを指します。

具体的には高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、太陽光発電や蓄電池などを導入したりすることで、二酸化炭素などの排出を減らし、ゼロエミッションを目指すものです。令和6年10月から基準と助成額が見直され、集合住宅の場合は最大200万円の助成金のほか不動産取得税の減免を受けることができます。

参考:東京都環境局 「東京ゼロエミ住宅」とは?

ADIなら最大200万円/戸の助成金仕様で建築できます!

ADIでは、東京ゼロエミ住宅で水準Aの建築助成金200万円/戸の仕様に対応しています。

東京都に土地をお持ちの方、土地の購入をお考えの方は、まずは無料シミュレーションからお気軽にお問い合わせください。

住宅省エネ2025キャンペーン

「住宅省エネ2025キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。

環境省、国土交通省、経済産業省が連携した、GX(グリーントランスフォーメーション)の取り組みの一環として位置づけられています。

参考: 住宅省エネ2025キャンペーン

市場の賃料動向

建築費高騰は引き続き解消の目途は難しいものの、他方で、この1年で市場の賃料がアップしてきています。

不動産投資を行う上では、賃料を高く建築費を安くが大原則ではあるものの、建築資材高騰の暗いニュースだけではなく、賃料が上がってきている明るいニュースもあることは、投資家としては押さえておきたいポイントです。

前述した補助金を使ってコストを抑えつつ、資産価値の高い建物を供給することにより、より良い賃料で入居者を確保して安定的な賃貸経営につなげていきましょう。

出典:アットホーム株式会社 2025年2月 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向

まとめ

建築価格の高騰は、ウッドショックや半導体不足、円安や原油価格の高騰などが影響しています。日本の建築費は長期的に見ると緩やかな上昇が続いていましたが、2020年のコロナウイルス以降急激に上昇しています。そして人材不足による人件費の高騰により、建築価格は今後も引き続き上がっていくことが予測されます。

説明してきたように価格上昇の要因をすぐに解決するのは難しく、また解決しても価格に反映するには時間がかかることが予想されます。建築資材高騰の中で不動産投資を行うには、新築よりも利回りが高い中古物件を購入して各種補助金を活用したリフォームを検討したり、東京ゼロエミ等の補助金を最大限に活用した新築物件を検討したりするのがおすすめです。これら省エネを軸とした助成金は継続して続いており、また、助成額も増えています。建築資材高騰分を差し引いても大きな利益を得ることが可能です。

中古物件にせよ、新築物件にせよ、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

監修者

1級施工管理技士

釜塚 伸幸

建築業界に30年以上勤務し、現在は不動産会社で建築資材の仕入れを担当。今まで培ってきた工事経験と建築知識を活かし、品質・価格・納期を念頭において業務に携わっている。取引会社との連係強化を行い、昨今の社会情勢の激変による資材の欠品・遅延、高騰等のリスク管理を行っている。