不動産投資はフルローンで組める?フルローンを利用するポイントや注意点などについて解説

フルローンとは、不動産を購入するにあたってかかる費用を、すべて金融機関の融資でまかなうことです。 フルローンを利用すると頭金がない人でも希望の物件を購入できる可能性が広がりますが、キャッシュフローが出にくくなる、金利の上昇の影響を受けやすくなるなどのリスクも存在する点に注意が必要です。また、利用には、一定以上の金融資産を有している、不動産投資ですでに成功していることなどがあげられます。 本記事では...

不動産投資家K

サブリースとは投資用物件の経営を自分で行うのではなく、サブリース会社に任せる管理方法です。管理方法には、そのほかに一般管理というシステムがあります。サブリースと一般管理には、それぞれどのような特徴があるのでしょうか。

この記事では、サブリースと一般管理の相違点を徹底的に比較します。

自主管理とは投資用不動産のオーナーが入居者と直接賃貸借契約を結び、オーナー自身で物件を管理する方式です。

入居者を募集する仲介業務だけを不動産会社に委託することが一般的です。仲介が成功すれば報酬として仲介手数料を支払います。仲介手数料は、宅地建物取引業法にもとづき成約家賃の1ヵ月分に相当する金額が上限です。募集広告の掲載料などの費用を、オーナー負担とするケースもあります。管理業務もオーナーが行うので、日常的な苦情処理や設備の保守、原状回復工事などもオーナー自身で手配しなければなりません。

入居者が家賃を滞納した場合の督促業務もオーナーが自分で行う必要があります。

物件オーナーが入居者と直接賃貸借契約を結ぶ点は自主管理と同じですが、物件の管理業務は不動産管理会社に委託し、賃料の回収や苦情処理、設備管理まですべてを代行してもらいます。

物件の所在地を営業エリアとしている地域の不動産会社が不動産オーナーから管理会社として業務を請け負うことが多く、管理手数料の目安は、月ごとの賃料総額の5%程度です。

物件オーナーから複数の戸数を擁する賃貸物件の全戸を、サブリース会社が一括で借り上げる方式です。普通賃貸借契約を結び、サブリース会社はその物件に入居者を募って賃貸経営を行います。転貸と呼ばれる、いわば合法の又貸しです。

オーナーとサブリース会社の転貸を前提とする契約は正しくはマスターリース契約と呼ばれます。その物件を管理会社がエンドユーザーに貸す際の契約が、本来のサブリース契約です。

現状ではマスターリース契約も含め、こうした仕組み自体が「サブリース」と呼ばれます。

サブリースは管理会社が物件の管理業務や集金を行う点は同じなので、一見すると一般管理の仕組みとよく似ています。

しかし、現実的にはさまざまな相違点があります。わかりやすいところで、経営主体と契約方式における違いを解説しましょう。

経営主体の違いがサブリースと一般管理の根本的な違いです。一般管理の経営主体が投資物件のオーナー自身であるのに対し、サブリースの経営主体は転貸とはいえ、あくまでもサブリース会社です。

物件オーナーは、サブリース会社の経営戦略やエンドユーザーである入居者が毎月支払う家賃額の設定に関して、基本的には口出しできません。

契約方式について、一般管理とサブリースでは共通点もありますが、多少の相違点があります。ここでは普通賃貸契約と定期賃貸契約の違いを確認した上で、一般管理とサブリースの契約上の違いを解説しましょう。

借地借家法で定められている賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2種類があります。

普通賃貸借契約とは更新がある契約です。一方、定期賃貸借契約とは更新がなく、契約期間が満了すると、退去する条件の契約です。

借地借家法において、普通賃貸借契約には借主の権利を守るという意義があります。たとえば、普通賃貸借契約において、貸主の一方的な都合で借主に退去を求める場合は、しかるべき立退き料を支払わなければなりません。

定期賃貸借契約では、普通賃貸借契約に比べると借主の権利は守られておらず、家賃の減額に関しても普通賃貸借契約とはルールが異なります。

一般管理の場合の賃貸借契約の方式は、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約のどちらもあるのが特徴です。

あくまでも物件オーナーの不動産経営の方針に拠るものなので、良し悪しという判断はできません。たとえば、転勤のために期限付きで別の地域で暮らすことになり、転勤期間中に不動産を活用したい場合には、定期賃貸借契約が最適です。

サブリースの契約は、物件オーナーとサブリース会社の間の普通賃貸契約となります。つまり、借主であるサブリース会社の権利が守られる契約ということです。

そのため、賃貸市場が変動して賃料が相対的に高くなったり、そのせいで空室が増えたりすると、賃料の減額要求ができるのはサブリース会社の当然の権利ということになります。

不動産投資を始める際に、サブリースで手堅く始めるか、一般管理で積極的に経営するかで迷う人も多いですが、実際にはさまざまな違いがあります。それぞれの強みと弱みについて、以下の5項目で比較してみましょう。

サブリースの場合、収益性は安定しています。しかし、収益率の高さという点では一般管理の方が有利です。

継続的に満室を維持できている場合は、一般管理の方が確実にサブリースよりも高い収益が見込めます。安定収入の確保のために、自分で賃料を決定できるのは一般管理の強みといえます。敷金・礼金の扱いも物件オーナーが決定できます。

しかし、空室が多く発生した場合には、急激に収益性が落ち、空室対策も自身で施さなければなりません。その点、サブリースは保証された賃料が入ってくるので、収益性の比較ではどちらも一長一短です。

一般管理で賃貸経営を行うには、不動産投資に関するそれなりの知識やスキルが求められます。特別難解なものではないので学びながら身につけることはできますが、その力量によっても収益は左右されるでしょう。

サブリースでは、不動産投資の知識やスキルがない、まったくの初心者でも始められるところが強みです。最初はサブリースで収益を蓄えると同時に、知識とスキルを身につけて、次の物件を展開する際に一般管理に切り替える考え方も可能です。

サブリースに関しては、空室リスクはありません。正しくは、物件自体には空室リスクはありますが、仮に空室が発生してもただちにオーナーの賃料が減少するわけではありません。

保証された賃料は確保できますが、空室が長期化した場合には確実に賃料減額を要求されます。

一般管理の場合は、常に空室リスクとの戦いといえるでしょう。それだけ、不動産投資スキルを鍛えられるとも考えられます。

こちらの記事もおすすめです

サブリースであれば、設備不良や苦情への対応など、すべての管理の手間に関して物件オーナーは関与しません。しかし、一般管理の場合は、さまざまなケースがあります。

一般管理の場合、不動産管理会社に委託する業務は、「建物管理」と「賃貸管理」に分けられます。建物管理は、建物や共有設備の清掃やメンテナンスなど、建物の維持管理に関する業務です。

賃貸管理とは、入居者を募集する作業や入居者および近隣からのクレーム対応や入居者同士のトラブルへの対応など、主に人に関する業務です。

物件オーナーは、賃貸管理を行う会社と建物管理を行う会社を分けて委託することも、両方とも同じ会社に委託することもできます。また、対応してもらう項目を決めて委託することも可能です。

賃貸管理の主な業務は、以下のとおりです。

不動産管理会社に委託する場合は、上記のうち必要と思われるものだけを委託することもできます。委託内容が増えれば増えるほど、管理委託費が経費を圧迫するので、安易にすべて委託するのもよくありません。

とはいえ、苦情や人のトラブルは処理が大変です。よくあるのが、入居者自身が何らかのトラブルを抱えているケースです。

ペット持ち込み不可であるのに、ペットを飼っているような問題はよく聞かれます。違反に気づいた時点で、対処してもらう必要があるでしょう。

満室維持のために、黙認してしまうと大変です。対処できない場合は退去してもらわなければ、他の入居者から不満がでてきます。というのも、もしかしたらペット不可だからその物件を選んだ人もいるかもしれないからです。

対応によっては、ペットが苦手な入居者の方が退去してしまうリスクもあります。また、入居者が増えてくると、入居者同士のトラブルも避けて通れません。

騒音トラブルもよく起こります。他の入居者の生活音がうるさい、深夜に騒がしくて眠れないなどです。

そうした問題への対処が苦手な場合、一般管理ならコストを覚悟して管理会社にそれらの対応まで委託するか、サブリースを選ぶかという選択肢になるでしょう。

一般管理には、戦略的に物件の価値を上げる対策を施すといった不動産経営の自由度がありますが、サブリースには望めません。あくまでビギナーの間だけ、あるいはローリスクを最優先とする場合はそれでよいでしょう。

しかし、ハイリターンを目指すのであれば、オーナー自身の考える戦略を実行できる一般管理でを選ぶといいかもしれません。

こちらの記事もおすすめです

サブリースと一般管理の違いについて、さまざまな切り口から解説してきました。どちらにも強みと弱みがあって、絶対にどちらが良いということは断言できません。

あくまでも物件オーナーの不動産投資に対する習熟度や考え方、その物件の属性や環境、賃貸市場の動向などを総合的に考えて判断するのが賢明です。

監修者

小山 昭夫

不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。

あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!

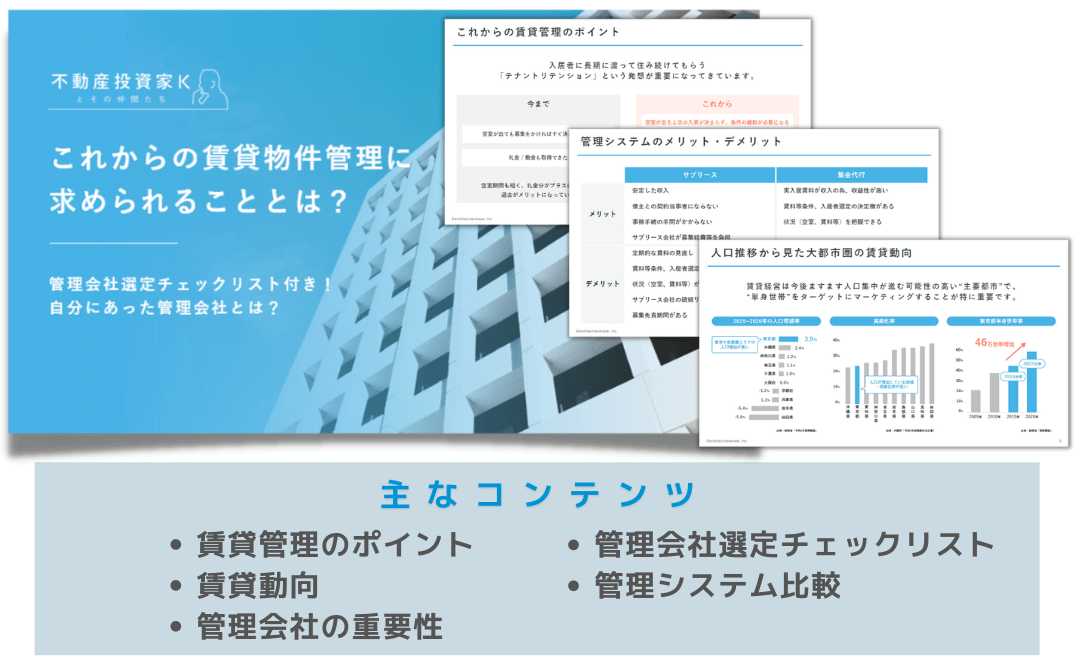

賃貸管理について知りたいかたはこちらの資料をダウンロードください!

フルローンとは、不動産を購入するにあたってかかる費用を、すべて金融機関の融資でまかなうことです。 フルローンを利用すると頭金がない人でも希望の物件を購入できる可能性が広がりますが、キャッシュフローが出にくくなる、金利の上昇の影響を受けやすくなるなどのリスクも存在する点に注意が必要です。また、利用には、一定以上の金融資産を有している、不動産投資ですでに成功していることなどがあげられます。 本記事では...

不動産の家族信託とは、信頼する家族に不動産の管理・運用を任せることです。家族信託することで、所有者の判断能力が低下しても不動産を管理・運用でき、将来の相続や承継に備えることができます。 一方で、契約作成や登記手続きには手間や費用がかかり、受託者の負担も生じるなどの注意点を把握しておくことも重要です。 本記事では、不動産を家族信託するメリットや手続きの流れ、おすすめの人などについて、わかりやすく解説...

高齢者向けの賃貸需要は増加傾向にあるものの、特有のリスクがあります。家賃滞納や孤独死、体調変化による事故、認知症に伴う近隣トラブルなど、一般の入居者とは異なる課題に直面する可能性があり、適切な対策が必要です。 本記事では、高齢者入居に伴うリスクの具体例と、賃貸住宅に高齢者を受け入れるメリット、高齢者入居の際にオーナーが実践できる対策について解説します。 ポイント 高齢化社会や住宅ニーズの多様化によ...

土地活用の方法は数多くあり、広さや立地条件、周辺環境などに合った方法を選ぶことで、安定した収入や税制上のメリットを得ることが可能です。 本記事では、27種類の土地活用方法とそれぞれの特徴、メリット・活用する際の注意点を紹介します。 ポイント 土地活用は収益の確保や税金対策のほか、地域貢献につながる場合もある 賃貸経営や駐車場経営のほか、土地の広さや立地などに応じたさまざまな土地活用がある 田舎・郊...

所有している空き家を有効活用する方法として、「自分たちで住む」「賃貸として活用する」「更地にする」などがあります。また、近年は空き家バンクをはじめとする空き家を有効活用するための公的制度も登場しているため、必要に応じて利用するとよいでしょう。 ただし、空き家の活用には「修繕費がかかる」「借り手が見つからない可能性がある」などのリスクがあることも理解しておく必要があります。この記事では、空き家の具体...

不動産投資の種類は数多く、それぞれ特徴や収益を得る仕組みが異なります。また、不動産投資の目的は「収入の増加」「相続税対策」「インフレ対策」「老後のための資産形成」の大きく4つに分けられます。どの目的を重視するかによって最適な投資方法は変わるため、慎重な選択が必要です。 この記事では、14種類の不動産投資の特徴やメリット・デメリットを解説します。 ポイント 不動産投資の主目的は「収入の増加」「相続税...

賃貸経営を成功させるうえで、どんな管理会社に管理を任せるかは非常に重要なポイントです。 一口に「管理会社」といっても、実はその出身や得意分野によって特徴は大きく異なります。この記事では、賃貸管理会社を母体別に5つのタイプに分け、それぞれの特徴や向いているオーナー像を解説します。 ポイント 賃貸経営の成功は、管理会社の選択にも左右される 賃貸物件の管理会社は、その母体によって大きく5つのタイプに分け...

インボイス制度は2023年10月から始まった消費税に関する新しい制度であり、不動産オーナーにも影響を与える場合があります。法人テナントなど課税事業者が借主の場合、不動産オーナーが免税事業者のままでは、仕入税額控除を受けるためのインボイスを発行できません。 本記事では、不動産オーナーの賃貸運営に及ぼすインボイス制度の影響や、登録しない場合のリスク、登録のメリット・デメリットについて解説します。 ポイ...

賃貸アパート・マンションの経営でよくあるのが、ゴミ出しのトラブルです。ゴミ捨て時間を守らない・分別のルールを無視しているなど、さまざまなトラブルが発生することがあります。 本記事では、賃貸アパート・マンションのゴミ出しでよくあるトラブルや原因、放置することのリスク、トラブルへの対処法を紹介します。 ポイント 賃貸アパート・マンションではゴミ出しのトラブルが起こりやすい ゴミ出しのトラブルはルールの...

大家になるために、特別な資格は不要ですが、アパート経営を行う目的や理由を明確にしたり、不動産投資の基本知識を身につけたりする必要はあります。また、どのように資金を調達するかまで考えることも必要です。 この記事では、大家になるにあたってどのような準備が必要なのか、またどのような流れで大家になるかなどについて解説します。将来的に大家になりたい人は、ぜひ最後までご覧ください。 ポイント 大家になるための...