不動産賃貸で多いトラブルの1つが、退去時のクリーニング費用です。クリーニング費用は原則オーナー(=賃貸人)負担とされていますが、入居者(=賃借人)に請求できる場合もあります。

本記事ではクリーニング費用が請求できる事由や費用相場、トラブルを回避するための方法について詳しく解説していきます。

ポイント

- クリーニング費用は原則オーナー負担だが、特約の有無や入居者の故意・過失によって請求できる

- クリーニング相場は部屋の広さによって変わり、まとめて行ったほうが安くなる

- トラブルを防止するためには、契約時に合意をしておくことと、入居時の状況を記録すること

退去時のクリーニング費用負担はオーナー

不動産オーナーにとって入居者が退去する際のクリーニング費用は、不動産事業の収支に影響する大きな問題です。一般的には退去のクリーニング費用については、原則オーナー(=賃貸人)が支払うとされています。

クリーニング費用負担の原則はオーナー

入居者が退去した際のクリーニング費用は、原則オーナーが負担します。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃借人(=入居者)が通常の清掃を行っていれば、オーナーは賃借人に対して請求できない旨が記載されています。しかし通常の清掃を行っていれば賃借人は、クリーニング費用をいっさい支払わなくてよいという訳ではありません。

故意や過失によってできた汚損については、入居者が直す必要があるため請求できます。築年数が経過してくると通常の清掃だけでは落とせないような汚れや、経年劣化による摩耗などが発生します。経年による劣化などはオーナー負担となります。しかし、実際にはクリーニング費用負担を入居者とする例外もあります。

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

あわせて読みたい

例外:賃貸借契約への特約の記載している場合

入居者へクリーニング費用を請求できる例外として、賃貸借契約へ特約として記載している場合があります。先述の国土交通省のガイドラインはあくまで一般的な基準であり、法的拘束力はありません。そのためオーナーと入居者の間で、特約を設けることは問題ありません。

たとえば「クリーニング費用は借主負担とする」という特約を結んでいれば、本来オーナー負担であるクリーニング費用を入居者の負担にできます。クリーニング費用は利用状況によっても変わるためオーナーの費用予測が難しいこともあり、ハウスクリーニング特約を付けている物件は多いでしょう。

例外:通常の使用の範囲と認められない場合

入居者が通常の清掃を行っていない場合も、例外として入居者にクリーニング費用を請求できます。どの程度が通常の使用の範囲内かについては明確な定義はありません。しかし「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では通常の清掃とは、ゴミの撤去や掃き掃除・拭き掃除、水回りや換気扇、レンジ周りの油汚れの清掃等としています。

清掃をしないで水回りにひどいカビや汚れが発生した場合や、喫煙によるヤニで壁のクロスが変色した場合などは、通常の使用の範囲とはいえないでしょう。

退去時のクリーニング

不動産オーナーにとって、退去時クリーニングの費用は収支を安定させるうえでも重要な要素です。退去クリーニングの相場を間取りごとにまとめます。

| 部屋の間取り | 費用相場 |

|---|---|

| 1R, 1K | 20,000円 ~ 35,000円 |

| 1LDK ~ 2LDK | 35,000円 ~ 50,000円 |

| 3LDK ~ 4LDK | 50,000円 ~ 80,000円 |

室内の場所ごとの費用は次の通りです。

| 場所 | 費用相場 |

|---|---|

| 浴室 | 18,000円 ~ 30,000円 |

| キッチン | 18,000円 ~ 26,000円 |

| レンジフード・換気扇 | 16,000円 ~ 22,000円 |

| トイレ | 10,000円 ~ 14,000円 |

| エアコン | 12,000円 ~ 30,000円 |

作業場所ごとに依頼した場合は上記の相場通りですが、複数の箇所を同時依頼すると割安になる場合が多いでしょう。

退去時クリーニング費用負担でトラブルになりやすいポイント

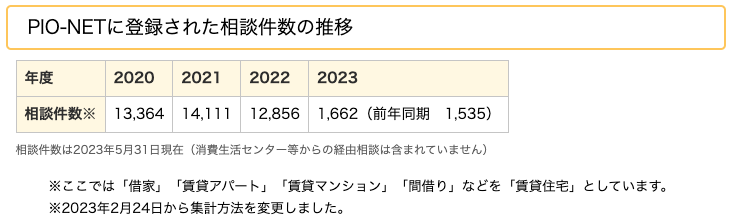

入居者にとってもオーナーにとっても住宅の費用にかかることは、生活への影響も大きいためトラブルに発展しやすいです。国民生活センターの統計によると、オーナーと入居者の間では毎年原状回復トラブルが発生しています。

出典:独立行政法人国民生活センター 賃貸住宅の原状回復トラブル

上記のとおり毎年多くの原状回復トラブルが発生しており、件数は年々増加しています。2022年はコロナの影響もあり件数は少ないですが、2023年は前年を上まわるペースで発生していることがわかるでしょう。

先述の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「賃貸借契約における原状回復とは、入居者の故意や過失によって生じた傷や汚れを入居時の状態に戻すこと」と定義されています。入居者に故意や過失があった場合の汚れは入居者の責任でクリーニングする必要がありますが、経年による劣化や通常使用による損耗までを直す必要はないということです。

しかし賃貸借契約は長期間にわたるため、室内の損傷が経年劣化や通常使用による損耗なのか、入居者の過失なのか判断が難しい場合があります。クリーニング費用に関するトラブルは、原状回復に対するオーナーと入居者との費用分担に関して起こる場合が多いでしょう。

退去時のトラブルを防ぐためには、次のような点に気を付けるとよいでしょう。

- 契約の際には、契約内容をよく確認する

- 入居時に住宅の状況を確認し、記録に残す

- トラブルが起きたらすぐに相談する

- 退去時には精算内容をよく確認する

詳細についてはのちほど詳しく紹介します。

クリーニング特約が無効になった事例

オーナーにとってクリーニング費用は部屋の状態によって左右される突発的な支出であるため、クリーニング費用を入居者負担とするクリーニング特約を付ける場合も多いです。クリーニング特約があればオーナーは支出を抑えられますが、過去には特約が無効になった事例もあります。

- 専門業者に依頼する必要のないクリーニングまで、入居者に負担させる内容となっていた

- 実際の清掃の有無や汚れの程度にかかわらず、入居者がクリーニング費用を負担することを明らかにしていなかった

上記のような事例では、クリーニング特約が無効とされています。クリーニング特約が認められるためには、「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」において、内容を明確に記載する必要があるため、注意しましょう。

トラブル回避のための対応策

オーナーにとっても退去時の入居者とのトラブルは、好ましいものではありません。無用なトラブルを避けるためには、下記の対応策が有効です。

- 賃貸借契約書への範囲の明記と入居前の説明合意

- 入居前の清掃状態の確認と写真撮影

クリーニング費用に関するトラブルは、事前に説明を聞いていないなど、後で水掛け論になるようなケースが多いです。そのため契約時にきちんと説明し、入居時の理解を得ておくことで、無用なトラブルを防げます。

賃貸借契約書への範囲の明記と入居前の説明合意

退去時のトラブルを避けるためには、賃貸借契約書へ範囲を明記して、入居前に説明して合意しておくことが重要です。本来は通常の清掃を行っていれば入居者は、クリーニングの費用を負担する必要はありません。しかし特約を付けることで入居者がクリーニング費用を負担する内容を加えることが可能です。

入居者にとっては不利な内容であるため、国土交通省のガイドラインでは下記のように定めています。

- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること

- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を越えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

参考:国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)※PDFがひらきます。

入居者にとってはガイドラインに定められた原則よりも不利な内容であることを説明し、理解してもらったうえで合意をしてもらう必要があります。オーナーから見れば賃貸借契約書にきちんと内容を明記して、署名・捺印をしてもらうことで無用なトラブルを防げるでしょう。

入居前の清掃状態の確認と写真撮影

現況確認書を使って、入居前の清掃状態を確認し、写真で記録に残しておくことも重要です。トラブルの内容で多いものとして、「入居時に付いていた傷かどうか」があります。たとえば入居者が不注意でクロスに傷を付けてしまった場合、悪意のある入居者であれば元々あった傷という主張をするかもしれません。

賃貸借契約は長期間にわたる契約なため、当時の管理会社の担当がいない場合も多く、水掛け論になってしまい泥沼化してしまうこともあります。このようなトラブルを防ぐためには、現況確認書の作成が重要です。現況確認書に「入居当時からあった傷」と記録を残すことで、無用なトラブルを防止できるでしょう。

現況確認書を作成するポイントは、本当に住宅の実態を表しているかどうかです。現況確認書があっても悪意のある入居者であれば、信憑性について疑義を唱える場合もあるでしょう。そのため写真撮影をして記録に残したり、管理会社や入居者も立ち合いのもと確認したりするようにしましょう。

トラブルになった場合の相談先

退去時の原状回復やクリーニング費用でトラブルになってしまうと、当事者同士では解決が見えない場合もあるでしょう。物件を管理している管理会社に相談する方法もありますが、トラブルの専門家ではありません。トラブルが大きくなる前に、下記の窓口に相談しましょう。

- 国民生活センター・消費生活センター等

- 全国宅地建物取引業協会連合会(宅建協会)

- 法テラス(日本司法支援センター)

それぞれの特徴を解説します。

国民生活センター・消費生活センター等

国民生活センターは消費に関するさまざまなトラブルの相談を受けている国の組織です。消費生活センター、消費者センターなどと呼ばれる窓口は、同じく消費に関するトラブルの相談を受け付ける各地方自治体が行っている組織で、国民生活センターと互いに連携しています。全国に約800もの窓口があり、最寄りの窓口は国民生活センターのホームページからわかります。

独立行政法人国民生活センター

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

近くの窓口に行けない場合でも、電話で相談できる窓口もあります。

消費者ホットライン

電話番号:(局番なし)188

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

全国宅地建物取引業協会連合会(宅建協会)

不動産の業界団体である宅建協会も、相談窓口を設置しています。宅建協会は数多くの不動産会社が加盟しており、円滑な不動産取引を行うための各種活動を行っています。不動産のプロの情報が集まっているため、原状回復に関するアドバイスも貰えるでしょう。

全国にある窓口で不動産に関する商社向けの無料相談を行っているため、下記から最寄りの宅建協会に電話すれば相談できます。

都道府県宅建協会・不動産無料相談所一覧

https://www.zentaku.or.jp/about/free_consultation/

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは法律的なトラブルの解決に必要なサポートを行ってくれる機関です。弁護士に相談すれば費用がかかりますが、法テラスであれば無料で相談できます。日本弁護士連合会が運営に協力しており、法律の専門家がよいアドバイスをしてくれるでしょう。

下記のサポートダイヤルに電話するか、メール・窓口で相談ができます。

電話番号:0570-078374(平日9時~21時、土曜日9時~17時、祝日・年末年始除く)

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/nagare/soudan/index.html

まとめ

退去時のクリーニング費用はオーナー(=賃貸人)負担が原則です。しかし、入居者の故意や過失によって生じた傷や破損であれば、入居者(=賃借人)に請求できます。また、クリーニング費用は間取りや築年数によっては高額になるため、クリーニング特約を活用するのもよいでしょう。

クリーニング特約を付ける際には、後々トラブルにならないように賃貸借契約書へ範囲を明記して、入居者に合意してもらう必要があります。入居時の住宅の状況を写真や現況確認書で記録に残すことも重要です。ガイドラインを遵守して、無用なトラブルは避けるようにしましょう。

監修者

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

S.W

賃貸不動産業20年以上。賃貸管理業法や宅建業法、民法といった関係法規に深い造詣をもつ。専門知識を活かして賃貸管理業務に従事し、法改正や最新の業界動向に迅速に対応している。賃貸専門の仲介会社に11年、地場不動産会社に6年、現職は10年目を迎える。

不動産投資家Kでは無料相談を承っております!

不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。

あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!