高齢者の賃貸入居で起こりやすいリスクとは?オーナーが直面する課題と対策

高齢者向けの賃貸需要は増加傾向にあるものの、特有のリスクがあります。家賃滞納や孤独死、体調変化による事故、認知症に伴う近隣トラブルなど、一般の入居者とは異なる課題に直面する可能性があり、適切な対策が必要です。 本記事では、高齢者入居に伴うリスクの具体例と、賃貸住宅に高齢者を受け入れるメリット、高齢者入居の際にオーナーが実践できる対策について解説します。 ポイント 高齢化社会や住宅ニーズの多様化によ...

不動産投資家K

賃貸管理の方法には3種類あります。オーナーがすべての賃貸管理業務を担うのが「自主管理」、賃貸管理業務を業者に任せるのが「一般管理」、業者が物件を丸ごと借り上げるのが「サブリース」です。種類によってオーナーの準備や負担に違いがあるため、それぞれの内容や特徴を理解することが大切です。

本記事では、賃貸管理方法を検討する際の3種類の特徴や、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

不動産管理会社には、AM業務・BM業務・PM業務が存在します。AM業務は、投資家から委託を受けた資産を運用管理するアセット・マネジメント業務、BM業務は警備・防災・清掃などを担うビル・マネジメント業務、PM業務はオーナーの代わりに不動産経営をおこなうプロパティ・マネジメント業務のことです。

賃貸における不動産管理は、主にPM業務のことを指します。PM業務は、さらに3つに分類可能です。

それぞれの概要を確認していきましょう。

建物や設備の維持管理、清掃、長期修繕計画の策定、修繕工事の手配などを担います。

定期的に建物共有部の清掃を行うことで、常に建物を衛生的に保ちます。また、修繕が必要な箇所の早期発見のため定期点検を実施し、オーナーの大切な財産である建物の品質保持を行います。

また、賃貸物件にもちろん寿命があります。常に入居者を惹きつける物件である続けるためには、修繕が欠かせません。外壁の塗り替えや、内装・建具の補修、交換など、建物の品質維持のために長期修繕計画を立てることが大切です。長期修繕計画とは、長期的な視野で物件の修繕時期や内容をまとめたものです。

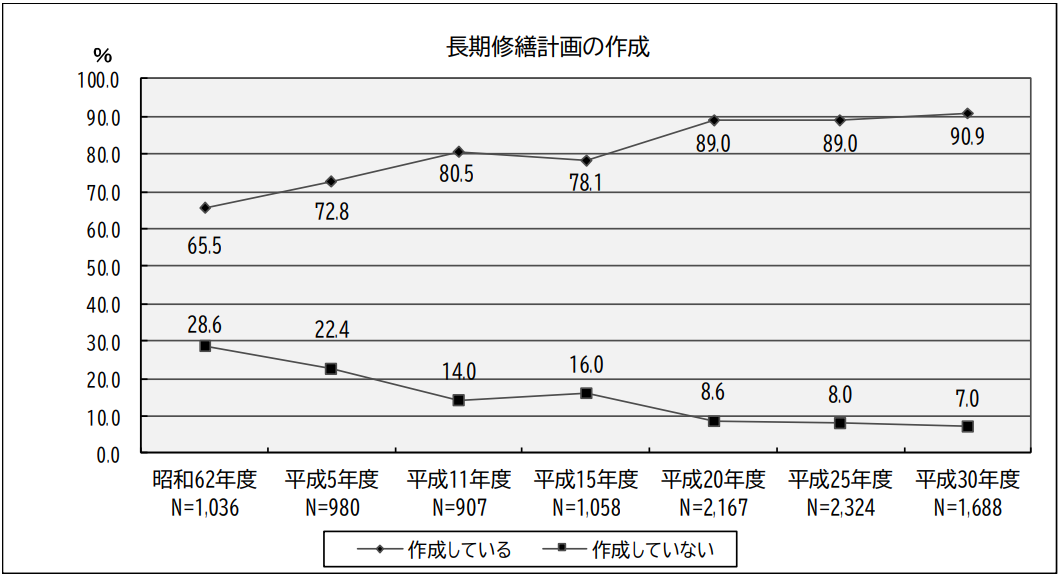

以下に紹介するのはマンション管理組合への調査データです。2018年度の国土交通省調査ではマンション管理組合のうち90.9%が長期修繕計画を策定しています。

具体的には、入居者の募集や賃貸借契約の手続き業務、家賃管理、入居者からの問い合わせ対応、退去時の立ち合い~清掃などが含まれます。

家賃管理とは、家賃を集金し、オーナーに振り込むことです。また、契約業務とは、賃借人が入居する際の契約書を作成して締結するまでを指します。

入居者からの問い合わせへの対応や、入居者同士の揉め事を仲裁することなども業務です。

また、入居者の募集だけでなく退去する際の立ち合いや、退去後の清掃なども業務範囲に含まれます。

資金を管理する業務として、収支管理や資金計画の策定などがあります。

収支管理とは、家賃を中心とする収入や維持費などの支出に伴い出入りするお金の管理をすることです。賃借人に速やかに返却できるように、敷金の管理も行います。

資金計画を立てることも大切な業務です。不動産事業が黒字化しそうか、課税所得はどれくらいになりそうかなどという点を確認します。

賃貸管理は、オーナー自身が行う場合もあれば、専門の業者に依頼する場合もあります。誰がどのように管理するかによって、賃貸管理は主に「自主管理」「一般管理」「サブリース」の3種類に分けられます。

不動産投資で成功するためには、それぞれのメリット・デメリットを理解しておかなければなりません。3種類の特徴をそれぞれ確認していきましょう。

自主管理では、建物の管理、入居者の管理、資金の管理のすべてをオーナー自らが対応しなければなりません。

なお、分譲マンションの共有部分の管理を管理組合で行うことを自主管理と表現する場合もありますが、この記事では賃貸物件の自主管理についての説明となります。

自主管理を選ぶメリットの1つ目は、管理会社に委託しないため、委託管理費用がかからない点です。コストを抑えられるため、他の賃貸管理よりも利回りを高くできる可能性があります。委託管理費を削減できれば、その分出ていくお金が減るため、キャッシュフロー改善にもつながるでしょう。

2つ目は、直接会う機会が増えるため、入居者との関係づくりができる点です。入居者から何が満足で何に不満を抱いているか聞き出し対処していけば、物件がより魅力的なものになり、空室率改善にもつながります。

3つ目は、すべて自分で対応することで、不動産投資に関する知識が身につく点です。基礎知識を身につけておけば、今後管理会社に委託する場合に、その管理会社の管理が行き届いているかどうか、よく把握できます。

自主管理を選ぶデメリットの1つ目は、業務に手間も時間もかかる点です。入居者からのクレームや、滞納している家賃の回収などすべて自分で対応するとなると、24時間365日フル稼働しなければなりません。特に副業として不動産経営をしている方は、本業との両立が難しいでしょう。

また、賃貸経営において大切な入居者募集業務についても、さまざまなポータルサイトなどへの掲載や登録について専門的な知識が必要となり、かなりの労力を費やします。

2つ目は、慣れない賃貸管理や多忙さから建物の管理業務を怠ると、所有する資産価値が低下してしまう点です。点検や清掃が行き届いていない物件は、売却価格の低下や空室率上昇が予想されます。

そのほか、入居者との関係性が密になるがゆえに、日々の生活でも気を遣わなければならなくなる点もデメリットです。

一般管理には、基幹業務を管理委託する場合と、建物管理業務を委託する場合があり、それぞれ特徴が異なります。

基幹業務の管理委託とは、賃貸管理に関する業務全般を管理会社に委託することです。委託する業務には、空室管理や入居者との賃貸契約も含まれます。

建物管理業務の委託とは、建物の修繕や日常清掃、法定点検など建物管理に関する業務のみを委託することです。「入居者の募集はできるけれども、清掃業務まで手が回らない」という方に向いています。

一般管理に共通するメリットは、自分で行う業務が減るため不動産経営に手間がかからなくなる点です。クレーム対応も減り、時間的制約や精神的疲労からも解放されるでしょう。自宅から離れていて自主管理では対応しきれない物件でも、一般管理であれば対応可能です。

また、専門の業者がこれまで培ってきたノウハウを活かした管理を行うため、物件の資産価値維持や空室率改善につながります。

一般管理における大きなデメリットが、委託費用がかかるという点です。また、不動産会社に入居者募集を依頼すると、成約になった場合に仲介手数料を支払わなければなりません。

さらに、さまざまな賃貸管理会社が存在するため、どこに依頼すれば良いか比較検討が必要です。委託する業者・営業担当者によっても空室率は大幅に変わるため、十分に吟味しなければなりません。

サブリースとは、サブリース会社がオーナーから物件を一括で借り上げることです。サブリース管理やマスターリース、一括借り上げと表現されることもあります。

サブリースの特徴やメリット・デメリットは以下の通りです。

サブリースの場合、一括で借り上げたサブリース会社が独自に入居者募集をかけ、入居者と賃貸契約を結びます。空室率の増減にかかわらず、オーナーには実際の家賃収入の8〜9割程度家賃収入が保証されている(家賃保証)点もポイントです。

またオーナーは、クレーム対応や建物管理などの業務を行う必要もありません。

家賃保証があることでオーナーは空室リスクや滞納リスクを気にせず長期間安定した収入を期待できる点は、サブリースのメリットです。入居者募集のための広告費も基本的にはサブリース会社が負担するため、経費も削減できます。

また、建物管理や空室管理など、業務負担を大幅に減らせるため、本業がある方も始めやすい点もメリットでしょう。

賃貸管理会社を選ぶ際には、手数料だけでなくさまざまな角度から判断するようにしましょう。

選び方のポイントの1つ目が、知識・経験が豊富かという点です。賃貸経営や資金計画に困った場合に、不動産業界に精通しているプロから適切なアドバイスをもらえる可能性が高まります。

2つ目は、業務内容に自分が依頼したい内容が含まれているかという点です。賃貸管理にはさまざまな業務があるため、自分の負担をできるだけ減らせるようにしましょう。

3つ目は、手数料と比較して十分な内容になっているかという点です。手数料が安くても、結局ほとんどの業務をオーナーが行うことになっては意味がありません。

4つ目は、入居者募集力があるかという点です。賃貸経営において空室は非常に大きなリスクとなるため、入居者募集力が高い管理会社に任せることが大切です。

不動産経営するには、「建物を管理する」「入居者を管理する」「資金を管理する」といった賃貸管理が不可欠です。賃貸管理には、オーナーがすべて自分でおこなう自主管理、管理会社に業務を依頼する一般管理、サブリース会社に物件を一括借り上げしてもらうサブリースの3種類が存在します。

それぞれのメリットやデメリットを比較した上で、自分にあった手段を選択しましょう。一般管理を選ぶ際には、手数料や委託できる業務内容などを十分に吟味して管理会社を選ぶことが大切です。

監修者

久保田 克洋

賃貸管理について知りたいかたはこちらの資料をダウンロードください!

高齢者向けの賃貸需要は増加傾向にあるものの、特有のリスクがあります。家賃滞納や孤独死、体調変化による事故、認知症に伴う近隣トラブルなど、一般の入居者とは異なる課題に直面する可能性があり、適切な対策が必要です。 本記事では、高齢者入居に伴うリスクの具体例と、賃貸住宅に高齢者を受け入れるメリット、高齢者入居の際にオーナーが実践できる対策について解説します。 ポイント 高齢化社会や住宅ニーズの多様化によ...

賃貸経営を成功させるうえで、どんな管理会社に管理を任せるかは非常に重要なポイントです。 一口に「管理会社」といっても、実はその出身や得意分野によって特徴は大きく異なります。この記事では、賃貸管理会社を母体別に5つのタイプに分け、それぞれの特徴や向いているオーナー像を解説します。 ポイント 賃貸経営の成功は、管理会社の選択にも左右される 賃貸物件の管理会社は、その母体によって大きく5つのタイプに分け...

インボイス制度は2023年10月から始まった消費税に関する新しい制度であり、不動産オーナーにも影響を与える場合があります。法人テナントなど課税事業者が借主の場合、不動産オーナーが免税事業者のままでは、仕入税額控除を受けるためのインボイスを発行できません。 本記事では、不動産オーナーの賃貸運営に及ぼすインボイス制度の影響や、登録しない場合のリスク、登録のメリット・デメリットについて解説します。 ポイ...

賃貸アパート・マンションの経営でよくあるのが、ゴミ出しのトラブルです。ゴミ捨て時間を守らない・分別のルールを無視しているなど、さまざまなトラブルが発生することがあります。 本記事では、賃貸アパート・マンションのゴミ出しでよくあるトラブルや原因、放置することのリスク、トラブルへの対処法を紹介します。 ポイント 賃貸アパート・マンションではゴミ出しのトラブルが起こりやすい ゴミ出しのトラブルはルールの...

大家になるために、特別な資格は不要ですが、アパート経営を行う目的や理由を明確にしたり、不動産投資の基本知識を身につけたりする必要はあります。また、どのように資金を調達するかまで考えることも必要です。 この記事では、大家になるにあたってどのような準備が必要なのか、またどのような流れで大家になるかなどについて解説します。将来的に大家になりたい人は、ぜひ最後までご覧ください。 ポイント 大家になるための...

所有している土地を有効活用したいけれど、「多額の初期費用がかかるのではないか」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。実は、まとまった資金なしでも、所有している土地を活用して利益を得られる方法はいくつかあります。ただし、そのリスクや注意点はしっかり確認しておく必要があります。 本記事では、資金なし・少額で土地活用を始める方法や注意点、土地活用が可能な土地の条件について解説します。 ポイント...

東京でのアパート経営は、賃貸需要の高さや家賃水準の高さといったメリットがある一方で、地価や建築費の高さ、利回りの低さといった課題もあります。 本記事では、東京ならではの特性を踏まえ、アパート経営のメリットと注意点をわかりやすく解説します。 ポイント 東京でのアパート経営は安定した賃貸需要と高い家賃収入が見込める 東京でアパート経営する際は、地価の高さや利回りの低さ、税金の高さに注意が必要 東京のア...

海外移住を予定していたり、海外赴任の可能性のある賃貸不動産のオーナーにとって、日本国内の賃貸経営や税務対応は大きな課題となります。入居者対応や家賃管理、家賃収入の確定申告などは現地から直接行うことができないため、管理会社への委託や納税管理人の選任が不可欠です。 本記事では、海外に移住・赴任するオーナーが直面するリスクや対応策を解説し、安心して賃貸経営を続けるためのポイントを紹介します。 ポイント ...

賃貸経営において入居率と稼働率は、どちらも空室状況や収益性を測るために重要な指標です。入居率はある時点にどれだけ部屋が埋まっているかを示すのに対し、稼働率は一定期間のうち実際に稼働していた割合を表すといった違いがあります。 本記事では、入居率と稼働率の違いやそれぞれが果たす役割、活用場面などをわかりやすく解説します。 ポイント 入居率とはある時点の入居状況、稼働率は一定期間の入居状況を示す指標であ...

入居率を上げることで、賃貸経営の安定と収益確保に直結します。集客戦略の見直しや人気設備の導入、管理体制の見直しといった対策を総合的に行うことで、空室リスクを抑え、安定した入居率の実現が可能です。 本記事では、不動産経営で入居率を上げる12の方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 ポイント 入居率を上げる方法を考えるには、課題を分析することが重要となる 入居率を上げるためには、集客に向けた戦...